„Verdammt!“ Yamane schnalzte ärgerlich mit der Zunge. „Sie müssen schreiben, um nicht zugrunde zu gehen. Nur das Schreiben läßt den Menschen in Ihnen nicht untergehen. Auch wenn Schreiben natürlich nichts anderes ist als der Versuch, aus einem Teich den Mond, der sich darin spiegelt. herauszuschöpfen. Mit einem Sieb

Ikushima, Aussteiger, Umfaller, pflanzt lieber Kutteln und Hühnerteile auf Spieße. Ist alles gleich.

Doch das Schreiben von Romanen ist weder hehr noch sonst etwas, Wo liegt der Unterschied zum Bestücken von Spießen mit den Kutteln verreckter Rinder und Schweine?

Ikushima kümmert der Rat eines Freundes nicht, der sich einmal Ikushimas Lage anschauen wollte. Ikushima spießt auf. Dabei ist er gebildet, ist er Hochschulabsolvent.

Die ganze Szenerie von „Versuchter Liebestod“ von Kurumatani ist von schönster Trübsinnigkeit. Die ehemalige Ami-Hure, bei der Ikushima unterkommt, die Yakuza, die tätowierte Frau, Aya, mit der sich Ikushima einlässt, die gelegentlichen Wanderungen entlang trostloser Ufer an stillgelegten Industrieanlagen vorbei.

Die ganze Geschichte ist wie ausgebleicht. Der titelgebende Höhepunkt zum Schluss, er fällt aus. Die Liebenden gehen auseinander, ihr bleibt von ihm ein Duftsäckchen, das Ikushima eigentlich für seine Wirtin gekauft hatte und seitdem in einem Geheimfach mit sich herumtrug.

Ich möchte die Faszination solcher japanischer Literatur für mich lieber nicht erklären müssen. Es wäre allzu heikel vielleicht.

Doch das Zitat vom Schreiben als das Einfangen des Mondlichts mit einem Sieb ist eine Erwähnung wert, besonders da ich die Tage zu oft habe lesen müssen vom Schreiben „just for fun“. Nur darum zu schreiben, das wäre mir dann zu wenig heikel. Und mir ist, als käme mir dabei eine verschämte Unverbindlichkeit zum Ausdruck und Literatur wäre alleine dazu da, Zeit totzuschlagen oder höchstens zu gebrauchen als „Duftsäckchen“.

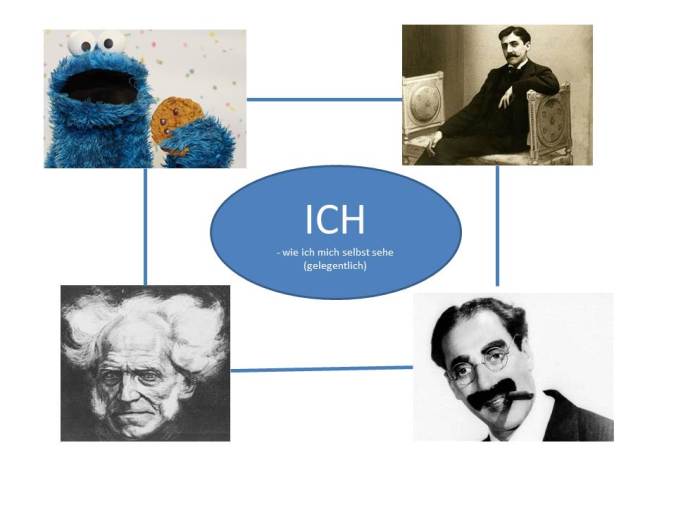

Wir sind Dilettanten. Na und? Was Schreiben wem auch immer nutzt? Keine Ahnung. Für mich, da hoffe ich, ich schreibe für mehr als nur für ein paar guter Worte und ein paar Sterne oder nur zum Spass. Es fühlt sich bisweilen so an, es könnte so sein. Öfters, wenn ich nicht schreiben kann, dass ich aber schreiben möchte. Um zu behalten, was mir verrinnt. Mit mäßigen Mitteln.

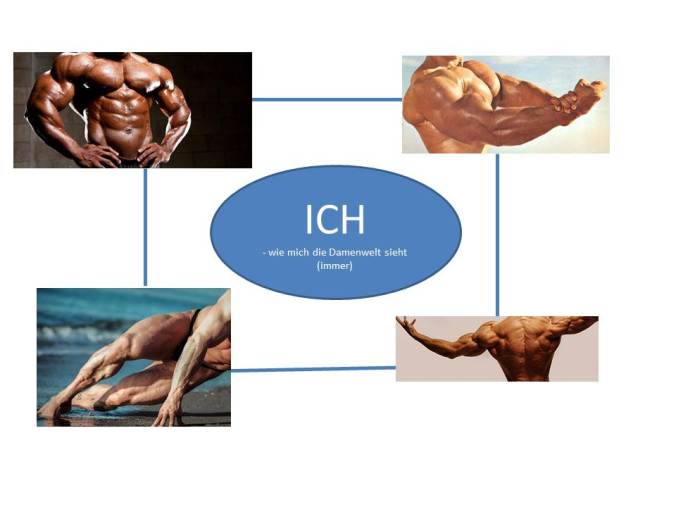

Das Leben pendelt hin und her zwischen Mond und Fleischspießen, meist mehr hin zu den Spießen.